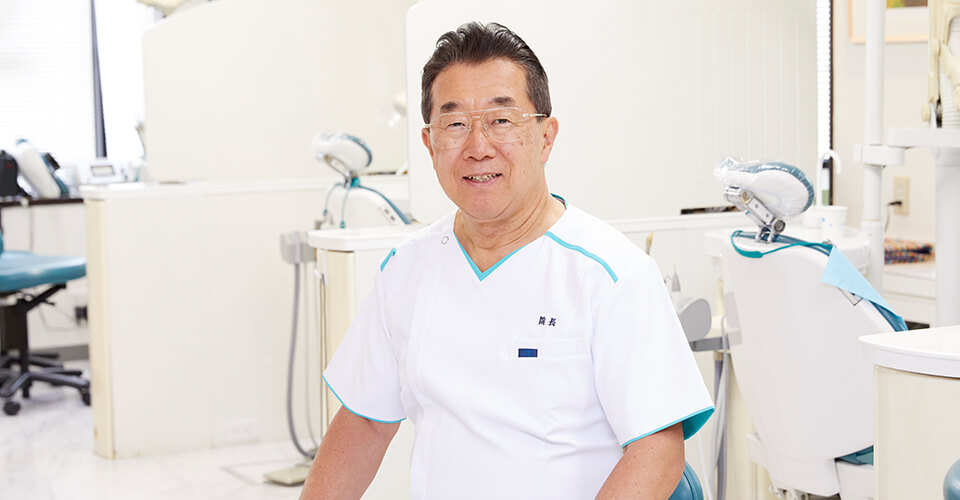

院長紹介

院長あいさつ

皆さん、こんにちは。平沼歯科クリニックの院長、平沼 一良です。

1983年の開業以来、永年、川崎市宮前区平で診療を続けてまいりました。開院からの長い時間を、地元の皆さんはもとより、遠路のなか治療にお越しいただく患者さんに支えられ、当院は3つの治療に特化した診療体制を整えてきました。

1つめの柱

日本の国民病ともいわれる歯周病に特化した予防、治療法である「CO2レーザー治療・高周波通電」による歯周ポケット殺菌です。

2つめの柱

歯の神経を極力残す“セーブ神経”をモットーに治療を行ってまいりましたが、現在それに加えて白く硬い、崩れにくい素材を使用した「ダイレクトボンディング」に行きつきました。

3つめの柱

シルバー世代に急務の「インプラント治療」です。安心・安全に、そして長期にわたり安定するインプラントを平成5年より30年以上追求し続け、努力と経験のなかで磨き抜いてきました。

この『3つの柱』を中心に先端技術を取り入れながら、流行りに囚われない、ブレない治療を心がけています。ていねいなカウンセリングと、長年の努力と経験による治療で、患者さんの歯の健康をお守りします。お口の健康でお悩みの方は、ぜひ当院までご相談ください。

本来の自然治癒力を引き出す治療を目指して

幼い頃から虚弱体質で、小学校時代は保健室で過ごすことが多い子供でした。そんな私が変わったのは、中学校に入学してからです。一大決心のもと柔道部に入学すると、食が太くなり、すっかり元気になったのです。そのときは気づきませんでしたが、後に自然治癒力のすごさを知ることになります。

そんな私が歯科医師を目指したのは、父が歯科医師だったので自然な成り行きでした。学生時代はとにかく学ぶことが楽しく、とりわけ病理解剖に人一倍力を入れていました。大学院時代は生理学を学んで鍼灸の知識を身につけます。カイロプラクティックも学んで歯と骨格の関係について知識を深め、さらには栄養学全般まで深く学びました。

現在、当院では一般診療のほかに、カイロプラクティックや自然治癒力を活性化させるニュートリション・セラピー(栄養療法)を取り入れた、咬合療法にも取り組んでいます。こうした治療を取り入れるようになったのは、大学時代に出会った数々の学びで、自然治癒力のすごさを肌で感じていたからです。人間には自然治癒力が備わっています。患者さんのもつ自然治癒力を活かすことで心身ともに健やかな歯科医療が提供できると考えています。

反骨精神から始まったインプラントの取り組み

私がインプラントを手掛けてから、すでに40余年が経ちます。まだインプラントが普及する前のことです。当時大学院生だった私は、ある女性患者さんの治療がきっかけで、インプラントを導入しようと一大決心をしました。その患者さんは、被せ物が取れては接着することを繰り返していましたが、最終的にダメになり入れ歯になってしまったのです。それを仮歯だと思っていた彼女は、仮歯ではないことを知ると大きな目から一粒の涙がこぼれました。彼女にとって辛い出来事だったと思いますが、私もショッキングでした。

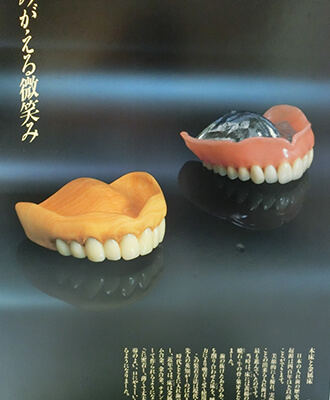

江戸時代と変わらない治療で良いのか!?

かつて江戸時代の武士・柳生飛騨守は、柘植の床に蝋石の人工歯を並べた、総義歯を使っていました。時代は変わり、材質が木製からレジン床に、蝋石からセラミックに変わっただけで、江戸時代の入れ歯作りと何ら変わりがない。私はそんな江戸時代と変わらない当時の歯科医療が許せなかったのです。

それから資料を読み漁り、当時インプラント治療の第一人者だった故・乙部朱門先生を知り、門戸を叩いて弟子入りしました。師のもとで臨床経験を重ね、さまざまな術式に触れて、ようやく理想とするインプラントに出会い、現在は大幅に改良を加えた大口式とOGA式を取り入れたインプラントを行っております。

今でも私の心の奥底には、涙した患者さんの思いが深く刻まれていますが、無理のない治療を心がけ、入れ歯にも積極的に取り組んでいます。インプラントがすべてだとは考えていませんので、一人ひとりに合ったベストな治療の提供に努めています。

院長 平沼 一良

【経歴】

- 1979年

- 日本歯科大学卒業

- 1983年

- 日本歯科大学大学院(博士課程)生理学修了

- 1983年

- 平沼歯科クリニック開業

【所属団体】

- 社団法人日本歯科先端技術研究所理事、インプラント指導医

- 日本歯科東洋医学会常任理事

- 日本全身咬合学会理事・指導医

- 聖マリアンナ医科大学耳鼻咽喉科学研究員

- 成人矯正学会、歯周病学会、口腔インプラント学会メンバー

- 日本抗加齢医学会専門医

- 歯科医師臨床研修医指導医 (鶴見大学歯学部附属病院)